3月16日,第十二届全国人民代表大会第四次会议表决通过了《中华人民共和国慈善法》(以下简称“慈善法”)。孕育十年之久,慈善事业第一法终于出台。

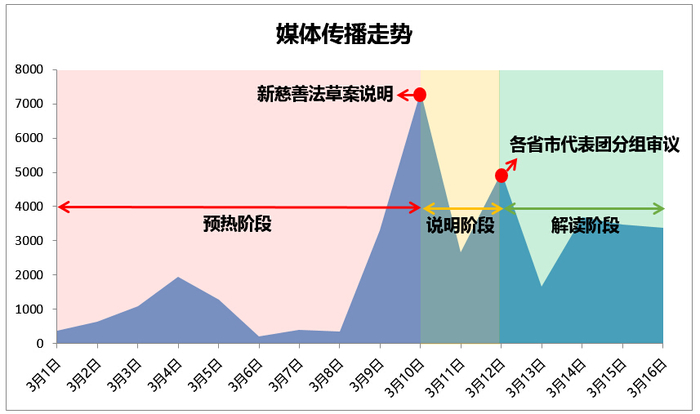

据金台网委托第三方检测机构搜集的全网舆情数据显示,3月1日至3月16日期间,有关慈善法的媒体传播走势,在“预热”——“说明”——“解读”三个传播阶段,呈现出跌宕起伏的传播态势。

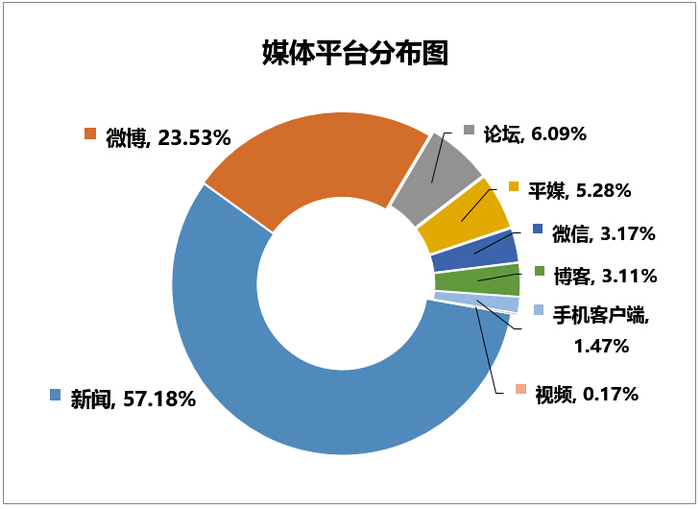

信息传播总量当中,新闻传播量最大,共有21054篇,微博位列第二位。微博也是网民讨论最热烈的平台。

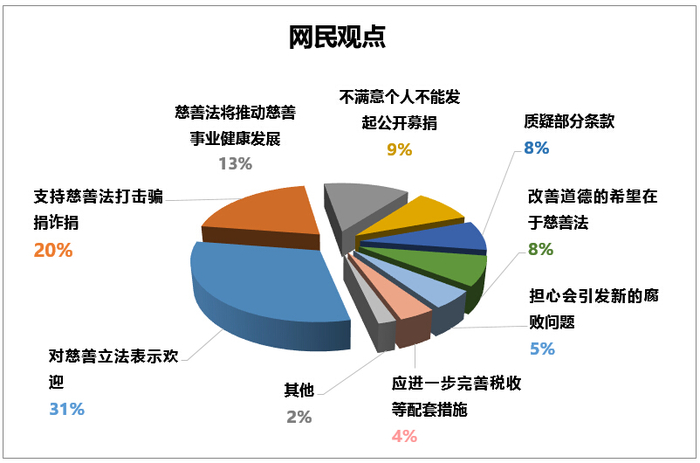

网民针对《慈善法》的观点以正面为主,占比达72%。

从舆情数据中,金台网注意到,有9%的网友对“个人不能发起公开募捐”表示不满,该话题还一度成为热门微博。

等等,个人不能公开募捐,并不是不能求助的意思啊!

破冰误解:个人公开募捐≠个人求助

首先,我们要分清楚“公开募捐”和“个人求助”的区别。

公开募捐,是指为公益目的而开展的面向社会公众筹集财产的行为。公益目的指以不特定大多数人的利益为目的。(据慈善法相关规定)

个人求助,是自然法赋予人的天然的权利,不在慈善法的调整范围内。个人求助不仅包括对自己个人的求助,还包括帮身边的亲朋好友的求助,甚至还包括帮助素不相识的人的求助。

概念有点晦涩,说简单点来消化一下:

公开募捐是为一群人寻求帮助,个人求助是为一个人寻求帮助。

再来些具体的例子。

重病患者上网恳求网友捐钱,属于个人求助。

遇到困难了,写一张纸放在马路上,让好心人帮忙,也属于个人求助。

为伤病同事在网上发信息求助,还是属于个人求助。

为贫困儿童募集善款,这属于公开募捐。

可见,部分网友认为的“个人公开募捐”,准确名称应该是“个人求助”。

个人公开募捐彻底一刀切了吗?并不是!

慈善法虽明令禁止个人不得开展公开募捐,但是并非一刀切!个人可以与有公募权的慈善组织合作,由该慈善组织开展公开募捐并管理募得款物,即可开展基于慈善目的的公开募捐。显然,慈善法意在规范慈善行为,而不是单纯的一堵了之。

慈善法管不了个人求助,善款被挪用的话怎么办?

2015年7月,高二女生俞燕遭遇车祸,要做截肢手术。鉴于俞燕家境贫寒,当地爱心人士捐款达到了百万。不过,善款却被俞燕家人挪作他用。

根据法理,个人对募集来的财产有充分的支配权,但该支配权有一个隐设的前提,即个人处于困境。他人赠与个人财产是用于帮助个人解困的,如果个人的困境已经解除,募集资金已经超过资金需求的时候,赠与者可以要求返还。而对发起个人求助信息的人来说,当募集的款项已经足以解困的时候,应当以同样的渠道告知不再接受赠与,如果没有告知,将构成欺诈行为。民法规定欺诈要返还。

如果这种欺诈金额数量达到一定程度,就有可能被刑法定为“诈骗罪”。

以往,个人求助主要发生在一定的地域范围内。但是互联网突破了地域限制和人际网络限制,信息不对称带来了资源配置的不合理,出现了许多极端的个案。相较于需要按照规章制度使用资金的机构来说,个人对募集来的善款的合理使用更多取决求助者个人的责任觉悟。如果发生纠纷,虽有法律通道解决,但是想要获得一个满意的解决办法,需要付出相当高的成本。有专家建议民间机构组建志愿服务网络,对网络上的个人求助信息进行甄别,以更好地帮助赠与者消除信息的不对称。

所以说,不要误解慈善法了!个人不能公开募捐,但可公开求助。

热词科普

热词科普